5月10日下午,华•沙龙第17期在华阳国际深圳公司大阶梯空间举行。华阳国际设计集团创作中心邀请中国城市规划设计研究院副总规划师朱荣远先生做客本期华•沙龙,他以“盲人摸象”为主题,分享了他从事30多年城市规划工作后对深圳发展历史和未来的一些观察与思考。

在两个多小时里,朱荣远先生讲述了深圳在珠三角的深港“异合互补”、深穗“隔空博弈”和深莞“你中有我”的三个邻里城市关系。还从有关深圳的“畅、城、新、痒、伤、运、湾、密、先”九个印象深入浅出地呈现了他对深圳城市现状的观点。

他还选择了“蛇口现象——深圳现代城市的原点”,“华侨城现象——消弭文明时差的杰作”,“福田现象——自上而下的深圳文化象征”,“深圳湾现象——城市公共生活场所之一”,“城市更新现象——从来都不止于空间”,“亚文化现象——深圳城市的DNA,“深圳现象——中国社会进步的实验,纠结的城市社会”等城市现象进一步解析深圳的发展史。最后借深圳的经验和事例,强调了规划和设计是“为人的”和“人为的”,设计师拥有改变现实和创新未来的机会和责任,设计的力量应当是文化态度和价值共识的结果。

我们从他的演讲中摘录了部分观点,经过朱荣远先生的审校,予以发布,与大家分享。

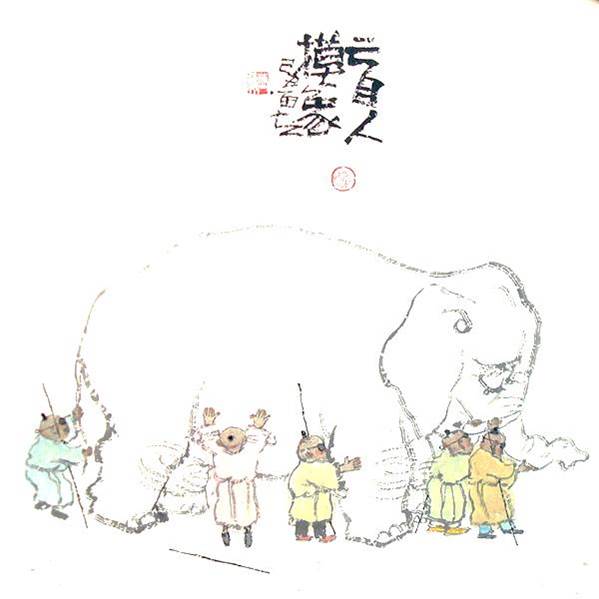

1盲人摸象

一直以来,深圳的城市规划已超越单纯空间技术层面的范畴。社会学、经济学、制度学与城市规划不断融合,为城市发展提供了科学的指引和坚实的理论基础。深圳也因此始终充满着不确定性和各种想象空间,游走在人们的各种理想和现实、对错之间、甚至正邪之间,在争议中一直向前,向前,开始闯入下一个陌生的城市社会迷局。

面对过去深圳短暂又过于复杂的历史,我们犹如盲人摸象般地回忆、拼贴和猜想,面对未来,我们假设和试图用设计改变些什么。

2借壳

没有改革开放,深圳也早就存在,一直蛰伏在深圳河畔。在原本相对稳定的岭南文化区域,国家选择深圳植入一个引发改变中国社会的意图,“深圳经济特区”好像一个借壳上市的公司一样,后来也成为非岭南文化嫡系的新客家社会,成为中国对外开放的南大门,就像河蚌生珠一般,从深圳开始,珠三角和中国内陆的空间和社会都发生了巨变。

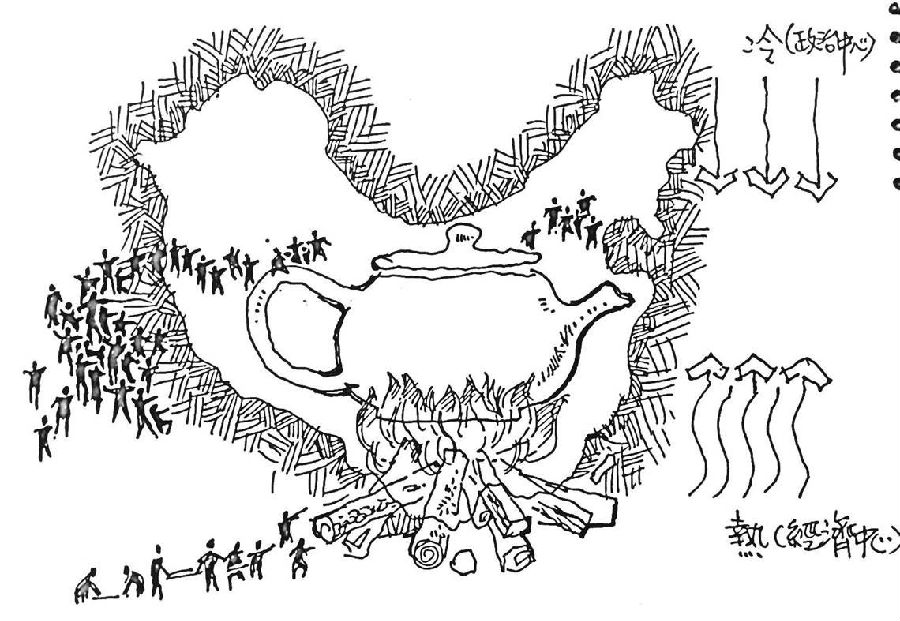

3壶底

如果把中国地图比喻为一个茶壶,就是要把“壶把”端稳了在西面,要冒气在东边,而得风气之先的岭南地区在中国近现代的历史中一直是扮演着对外开放的先行者角色,差不多就是一个在茶壶底烧火的地方,自上而下的北面往往是加凉水的地方,深圳是壶底的一部分,是上世纪80年代在壶底添上的一把干柴。

4城市现象

深圳的巨变是一种城市现象,以空间扩张开始,到经济现象、社会现象、文化现象,也包含了政治现象。从中我们看到了社会治理、意识形态和价值观的转变,以及这些转变对中国政治、经济、文化领域的影响。深圳城市现象包含了社会现代化的各种试验,作为中国社会发展特殊时期、特殊条件下的特殊产物,深圳的城市现象可以参照学习,但难以复制。

5时差

快速发展的深圳是一个与国内外都有着“社会时差”的城市。这个时差是社会文明、社会文化、社会发展的时差;即便深圳有钱了,富裕了,但与紧邻的香港在许多方面还有时差。深圳的发展是对时差资源的发现和利用,设计就是利用社会时差观,借鉴并尝试用设计组织以自然和以人为本的空间关系,在这其中,华侨城无疑是消弭文明时差的杰作。

6“特务”城市

珠三角地区是当下代表中国对世界产生巨大影响的地区之一。植根于这个地区并超快速发展的深圳,既是承载国家执行改革和开放特殊任务的城市,也是尝试建构中国现代社会新关系和孕育新文化的实验地。

7超高密度

当下的深圳已经是一个经济、人口和信息等超高密度的城市,934 平方公里的建成区容纳着2000多万人,无论是建筑,还是社会管理和城市运作等各方面,都须挑战未来的各种可能性。

8魔方城市

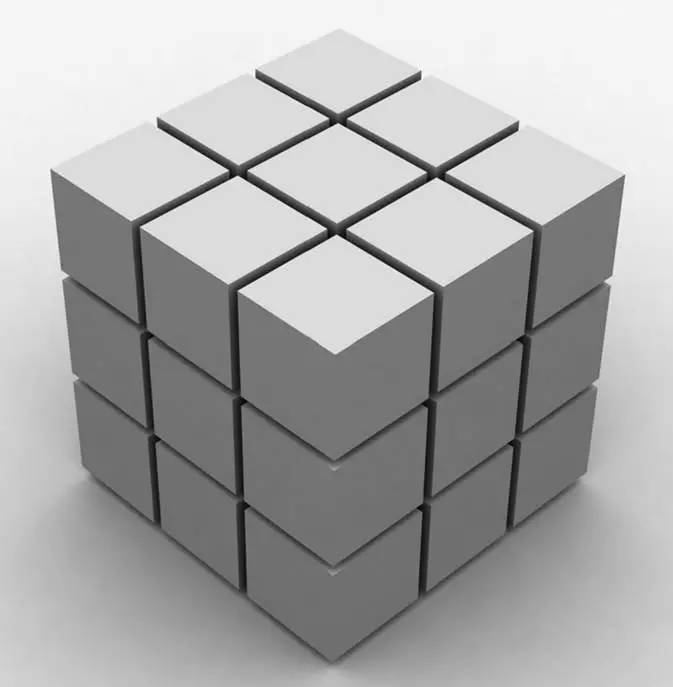

城市进化是让社会更复杂,统一人的思想比统一城市的风貌更难。因此,城市的社会关系不是平面的拼图关系,也不是预设造型的积木关系,而是一个更为复杂的立体可旋转的“魔方”关系。城市规划和设计面对的深圳是一个魔方社会,而不只是空间的美学层面的塑形。

克里斯托弗•亚历山大在《城市并非树形》中就写道:“对人类思维而言,树形是传递复杂思想的最容易的媒介。但是城市不是,也不能是,并且必须不是树形结构。城市是生活的容器,假如此容器是树形结构,就会割断了在其间生活流的相互交叠。”

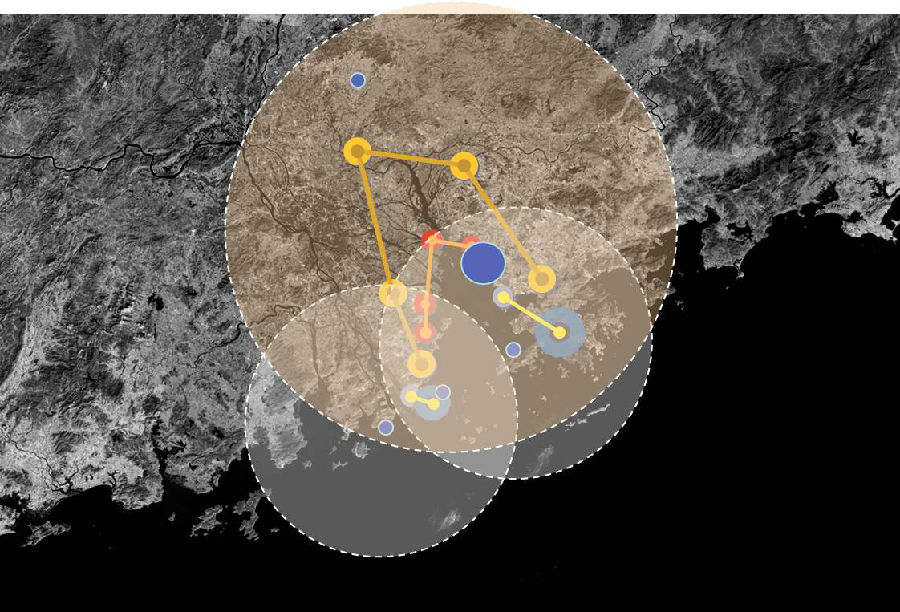

9湾区

湾区包含了从传统的“大三角”(穗港澳),到新“大三角”(“广深珠”+港澳),再到“小三角”(南沙、前海和横琴湾,三个分别立足于广州、深圳、珠海的国家新区)的所有要素。开放和竞争的珠三角地区,每个城市都拥有了似乎公平发展的机会,城市或中心聚集发展、绵延发展、簇群发展、网络发展;自我扩张,自行裂变或重组,渐渐地形成网络化的城市簇群。每个城市都在寻找属于自己的“特色化生存与特色化发展”的道路。

湾区正在成为未来珠三角城市间的竞争之地,而深圳似乎拥有相对的优势。在这个高铁、城际、航空并举的时代,航空交通可提供更大的跨地域的服务,深圳机场因在湾区独特的地理位置,无疑为其赢得了“服务未来湾区”的最好的机会,而广州机场偏北而设明显降低了对湾区的服务和影响。

10斗地主

宝安是一个既有过去也有未来的地方。过去是二线关旁边的宝安县城,其实它未来真正的机会在于它在107国道沿线,因为这条带是珠三角东岸地区发育还没完善的地方,它会像蛇一样一轮轮的蜕掉皮,长一圈,蜕掉皮,长一圈。未来深圳将有很多重要公共基础设施落户在这个区域——会展中心、科技馆,以及还会填海,所以宝安未来发展是不可预期的,甚至我认为深圳最牛的一张牌还在宝安沿海。就跟斗地主一样,广州是一方,西岸是一方,三家坐在这里斗地主,就看牌怎么出,我们也是建议政府把这张牌永远拽在手里。

11深港双黄蛋

因为制度差别,深圳与香港之间不是简单的融合关系,而是扭合关系,是两种不同的东西扭在一起,形成互补之势而生合力。从“寄生发展”到“双城合作”,还在上升的深圳能否不沉浸在作为一座明星城市的那点虚荣和霸气,深港是需要共同去做珠三角东岸最牛的“双黄蛋”,这样才能让“一国两制”下两个城市的特点得以充分的表达。

12深莞“肥料”

作为珠江东岸支撑创新的两个重要城市,深莞有工厂、有产业,特别是30多年“三来一补”所积淀的加工制造业基础,在很大程度上支持了前海、高新区、留仙洞等前端创新研发的职能,是当下和未来珠三角地区的自主创新的重要区域。

兴旺的珠三角加工制造业发展与后来的“山寨文化”之间有着密切的关联,当与山寨渐行渐远的时候,人们感受到了这个地区创新的能量,其实创客文化并不是在每一个城市都能出现和繁荣的,深莞的创客土壤肥料是最肥沃和厚实的,深莞将是区域未来科技创新的主力军。

13“现货”罗湖

深圳每一个城区都有它不可替代的价值。罗湖和福田是深圳城市化最早的区域,是社会结构、公共服务水平更为成熟、更为细腻的城区,生活便利,所以罗湖是不会被抛弃的。蔡屋围地区、笋岗地区还会发生巨变,这些都会为罗湖发展带来新的机会和可能性。如果说在前海、龙华购买的房子是期货,那么在罗湖置业购买的就是现货。人的生命其实并没有那么长,多一天现货的享受比什么都重要。

14东西有别

大鹏、龙岗和坪山在经济和社会发展相对滞后于西部,深圳的东面是深圳的另外一种气质,是深圳对自然环境的态度。深圳不是把每一寸土地都拿来变卖作GDP的,经济增量总会触碰天花板,深圳应该关注改善社会民生水平,让深圳的文明程度更高。正所谓东面重生态,西面重经济,东进有度、西优决胜。

15城中村之痒

城中村,是光鲜深圳的柱础之一。从某种意义上讲,没有城中村就没有深圳的辉煌和光鲜,也没有新深圳。福田中心区是“装”吗?当然不是,它是城市现代化的功能需要和象征符号。但是“装得下”人才是关键,事实上政府无法应对因为爆发性移民潮带来的居住问题,而不断翻建的城中村为来这里的人提供了入城居住的低门槛。城中村的正面贡献与负面问题并存,城中村是城市之“痒”,是一种难受的舒服。城中村现象让我们看到了“聪明”的资本与真实社会需求的联袂,是补缺之举,但在一定程度上也反映了政府和社会在价值和法律方面的缺位。

16发展之伤

珠三角的城市从传统的主城区蔓延到滨水地区新城,但海洋城市并不是方便大规模填海造地!填海解决不了房价高的问题,保护自然环境才可持续发展。划定“生态线”是深圳城市的理性,守住“生态线”就是深圳社会的德性。

深圳早就过了用经济数据去参与城际间竞争的时期,保护好更多的自然山水环境,建设多元、共荣的城市社会,消减房价之“伤”,这是先锋城市需要做得更好的事情。

高新技术和创新城市是深圳的荣耀,升级制造业也是关键。龙岗区的城市更新关注“保卫”工业用地,守住二产实业的底线,没有实业就没有就业,就没有服务业,“退二进三”并不是放之四海皆准的事。

疗伤需知晓伤在哪里?最伤不起的是正在形成的深圳多元的新客家社会。

17大城市群

特区城市组团和大尺度绿化隔离带形成了深圳特区城市重要的城市特征,三十年的发展历程也证明了,这个带状组团式的空间结构既有效地支持了经济特区快速用地扩张,又引导城市由东向西逐步理性有序地拓展功能,还二线关内外一体化发展,也延续了组团城市的特点。

从一个人的合理出行时间、公共服务时空关系和服务的人口规模看,深圳早就不是一座大城市,而是由五个大城市构成的大城市群。所以它的交通关系也应该是大城市之间的交通关系,每一个大城市都应该有自己独立的一套公共服务系统,即在同等公共资源投入标准下协作的“大城市”群,在相同的环境品质标准下突显差异化地区的特征。

否则,当我们按照深圳只是一个大城市的简单逻辑来组织城市公共资源,这种有悖实际需求的公共资源配给,势必造成城市生长结构的模糊和不堪重负。

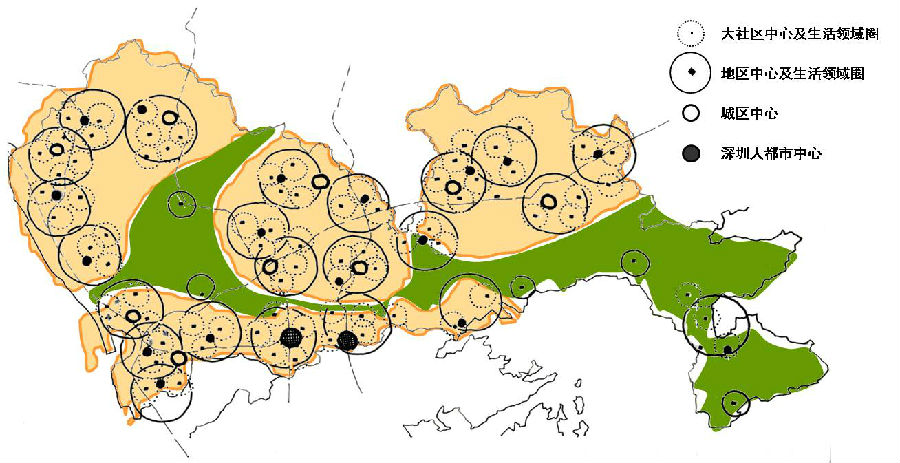

18再诸侯

深圳城市发展是以多个类似招商局、华侨城、盐田港等“诸侯割据”的空间营造和分治模式而各显神通,同步开始的。今天超大规模的人口集聚已无法大一统地进行城市服务和运行,基于城市的人口集聚的特征划定城市发展组团,辅以匹配的机制,后经济特区将会出现“再诸侯”的现象,即继续分拆新行政区和特色社区为空间发展和社会建设单元。2008年深圳城市总体规划,就开始关注如何在更密的城市地区,关注公共中心体系所形成的城市空间组织模式,提供更多的和均质的城市公共服务。城市规划的资源配给以社区为单元,有效地服务于社会族群,共建和分享城市文明带来的福利。

19社会特区

三十多年的改革开放让我们实现了从温饱社会到文明社会的过渡,如今从广东省到深圳市都反复提及民生幸福的细节和指标,城市土地成本与城市文明程度正在趋高,而“经济特区”一开始便已具备了相当的“社会特区”的特征,即出于对经济、社会、文化、制度、政治平衡的发展考量。这也是深圳先进性的其中一个体现,也使得这座城市在争取权益时的关注点跟内地城市不一样。当朝阳群众把每个陌生面孔都怀疑一遍的时候,深圳人民在践行着他们作为公民的权益、责任和义务。

当中国面向世界,最短缺的是法制和诚信时,作为中国国际化的诚信中介地区,我们相信三十年后的深圳必然会在这个领域创造出更大的、涉及中国社会整体进步的价值,与当年的经济特区就不是同日而语的事情了。

20期货

深圳是国家试验区,是先锋城市,它的使命就是走在前面。在这里,强调城市文化的象征性,既有经济性的权重,也不能搁置城市空间的社会性和文化性。改革开放初期,深圳是中国未来的“期货”,当30多年过去了,许多预期的目标都成为“现货”,这是对期货承诺的兑现。未来深圳不欺己亦不欺人,是深圳应该拥有的责任和风骨。

21多制式接线板

中国改革开放历经30多年的轮回,深圳从经济特区,到后经济特区,再到社会特区?深圳作为与世界对接的“多制式接线板”,开放、开放,还是开放。这就是深圳的意义和价值。前海新区不只是在深圳的房地产,楼有多高多密不重要,重要的是它能否起到对接香港和世界的作用,是否能够在经济之外的其他领域还有开放的象征性。

22设计的力量

“有些人看到事物的现状,问为什么是这样。而我幻想着事物从未有过的面目,并问为什么不是这样。”

我常引用爱尔兰剧作家萧伯纳这段话,特别适合各种设计师。

意在笔先,艺术家给出的思考是:我们关心的“各种未来”,并非只有物质技术层面的“未来”,而是人的思想意识在现实力量的影响下,正在产生、可能产生变化的和有共识基础的新未来。

三十多年来,集聚在深圳的设计师们(也包括政治家、市民)通过设计改变深圳的物理存在方式,支持城市经济发展和影响着深圳人的社会生活状态,并促成了这座城市的部分精神气质。

深圳的实践让我们更清楚设计建筑、设计城市不只是画图那些事儿,也不只是在规范和标准的框框中去塑造空间,我们更需要发现和顺应社会发展演变的规律,为了更好的、人的社会而尝试着改变些什么。为此,我们需要理性、感性,需要自身的修养,需要积蓄破茧的力量,设计包含着理想,而不屈服于现状,这就是设计的力量需要具备的精神,深圳的历史证明了设计力量的价值。

设计师可以想象未来那头大象会是啥样吗?