表达的力量,在于不断思索与突破。2021,创作月弹和科技擂台持续发力,1-6月,5场40位青年表达者,站上演讲台,通过各具特色的表达,分享从初创思路到设计落地的感悟,阐述从理论研究到技术实践的总结,在反思中憧憬未来,在较量中突破自我。

本篇摘录了其中的优秀分享奖,接下来,听他们说。

01

@吸吸

《深圳商业无障碍设计调研》

创作月弹Vol.1 最佳分享奖

“当我们终于去关注和了解无障碍设计,才懂如何宽待生命的衰老和意外。”

调研的启发始于对两桩不幸意外事故的震惊,我们想要走出健全人的舒适区,去体验中国人口十六分之一的同伴的出行世界。我们调研小组四个人,轮流坐上轮椅去体验15个深圳商场的无障碍设计情况,分别从到达、通行、服务及配套四个方面做一个全面的数据收集及打分。

商业建筑,将屹立于城市几十年,其空间设计与使用品质应更具备前瞻性和普适性,但调研的结果比我们想象中要差很多。轮椅到达路线蜿蜒、坡道坡度推行艰难、信息标识缺乏、无障碍卫生间使用不便甚至未曾设置无障碍车位此类种种,问题的本质在于投资方、运营方、设计方甚至监管方对其的忽略和无标准,更在于社会集体对无障碍建设教育和认知的缺乏。

人一生中平均约11%的时间处于残障状态,其差异仅在于障碍期分布在人生的早期、中期或晚期,无障碍城市实际是为所有人建设的,加强无障碍环境的建设,让我们不再畏惧变老或残疾。调研结束后,我们也试图总结了一份无障碍底线清单,希望能够成为星星之火,帮助规避未来设计中可能出现的缺失与错误。

02

@ 青青

《回溯与在场:我与南头古城》

创作月弹Vol.1 最佳分享奖

“用心感受生活,以生活回馈设计。”

南头古城是我来到深圳第一个生活的地方,我见证了这里经历双城双年展的探索,从城中村到现在转变成为一个充满新活力和新生命力的社区。在每个细小的角落,都有我很多的在场体验和作为居住者的感同身受。正是这些感受,在往后的设计中,给予我无尽的灵感。

报德广场片区的植物楼上如画般的连接窗口,以及人们在古道里行走的景象,都是设计师用心感受过古城后,设计出来的一帧帧生活画面。这些画面带给人们美好的体验,我也想成为一个为大家提供美好生活的设计师。

03

@ JIE

《腾讯学校设计新思维》

创作月弹Vol.2 最佳分享奖

“小场景塑大建筑。”

如果把我做一个设计的过程简单分为两个阶段,它们是建筑学的逻辑思考和空间体验的塑造。二者相辅相成,前者使设计初步具有说服力,而后者是真正打动设计者和使用者的部分。

进入到空间体验塑造的阶段时,我梳理出一套将空间与信息进行嵌套的场景思维系统,包含适应性思维,社交思维和游戏化思维。让艰难的建筑学思考暂时退后,我希望以独特的空间体验为设计赋予超越日常的趣味性和精神性。

04

@LG

《浅谈建筑立面与空调冷源系统的关系》

科技擂台-建筑Vol.1 最佳分享奖

“紧盯落地效果,做有灵魂的施工图设计师。”

在项目的落地过程中,我们往往会发现远看效果不错,近处看却总有“辣眼睛”的地方。而空调系统带来的立面影响,往往是不可控的因素。或者说设计前期规划不到位,后期基本上无法补救。

而要了解空调系统对立面的影响,就要先了解其基本的工作原理及适用范围,并对空调冷源设备尺寸有基本概念。基于这些理论和数据,建筑设计师就能根据不同项目来判断适用的空调冷源系统,并在设计初期把这些因素考虑进去来做立面设计。同时与暖通工程师积极配合,掌握多种空调冷源系统的立面处理手法。设计初期的高瞻远瞩,才能成就设计后期的游刃有余。

05

@蕾

《工规“陷阱”识别攻略》

科技擂台-建筑Vol.1 最佳分享奖

“我们对方案的追求,本身就应该比规范要求的更高。”

城市更新项目的工规报建沟通,反反复复一轮又一轮,到底是在哪里踩坑?依据招商赤湾宏昌项目经验我们总结了以下几类:既有规划条件不够重视;规范条款解读不同;方案的合理性被质疑;这些都可能成为报建沟通中的“陷阱”。例如两栋风车状的塔楼间距,到底应该套用水平布置间距,还是垂直布置间距?如果两种似乎都可以,那么界限又在哪里呢?遇到类似这种问题,也许我们应该回到规范制定的本意来思考。

项目情况不同,可能遇到的陷阱各不相同,但我们对方案的追求,本身就应该比规范要求的更高一点。如果我们能做到,明确的规范执行再严格一点,不明确的规范条款解读不同,沟通再早一点,方案的细节推敲再深一点,报建沟通就能顺利一点。

06

@小郑

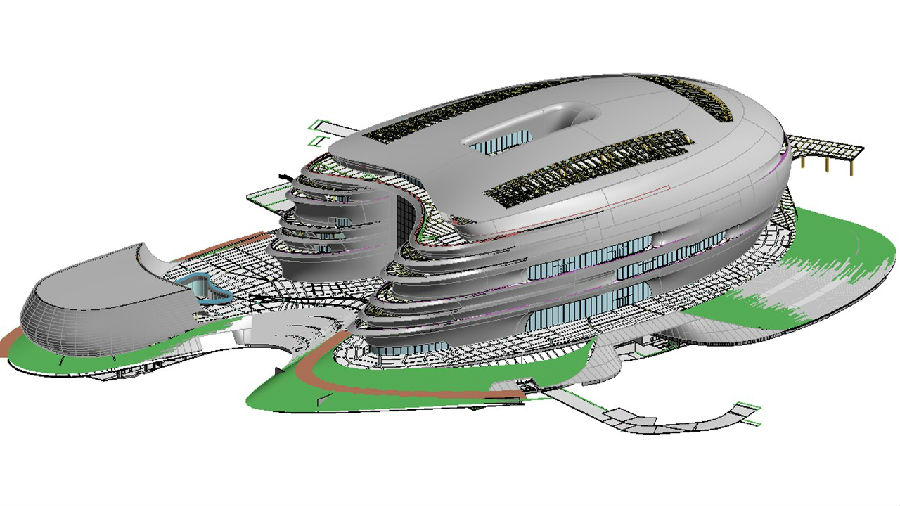

《基于BIM平台异型曲面空间钢结构设计实例分享(以深圳科技馆(新馆)为例)》

科技擂台-结构Vol.1 最佳分享奖

“我们实现了从手动到自动塑型的过程,实现了设计模型与计算模型的互动关联。”

相比于传统二维平台设计方法,三维平台BIM正向设计在其中发挥出了至关重要的作用。经过多次的摸索后,我们通过Revit软件中的Dynamo工具调用编好的小程序来自动地吸附平面杆件,使其很好地和幕墙内表皮模型进行拟合,这样就快速、精确地塑造好了我们结构空间模型。

通过Revit软件中的YJK模型导出功能,我们将建好的三维空间模型导成了YJK空间计算模型,通过设置蒙皮、布置荷载等计算步骤,最终完成了整个设计流程。对于复杂体型空间钢结构项目的设计,我们实现了从手动到自动塑型的过程,实现了设计模型与计算模型的互动关联。

未来的设计思路,我希望能快速向着设计与计算一体化、塑型与优化自动化、多维表达自动化等方向去发展和运用。

07

@腾哥

《结构振动控制算法在实际工程减震中的应用》

科技擂台-结构Vol.1 最佳分享奖

“理论联系实际,设计总有惊喜。”

技术的积累除了可通过借鉴既有项目经验获得,亦可将前人的优秀理论或更前沿的理论应用到实际中来而获得,而后者往往会让人收获更多的惊喜。以深业沙河项目250m超高层塔楼减振方案选型作为背景,编写一套用于计算超高层塔楼(基于简化模型)在地震或风激励下动力时程响应及结构振动控制的程序。

通过与风洞试验结果及商业计算软件结果相互验证以确保算法的可靠性,我们实现质量调谐阻尼器(TMD)参数的快速预估及诸如液体调频阻尼器(TLD)等被动控制功能的拓展,并针对主、被动两种控制方法的减振效果及实施可行性进行对比探讨。

08

@KAI

《如何做好住宅塔楼强电设计》

科技擂台-电气Vol.1 最佳分享奖

“住宅塔楼的品质,是住宅项目的灵魂。”

在简单而又无比重要的住宅塔楼电气设计中,如何用技术为品质生活赋能?本次重点探索和分享两点:一是如何提升住宅公共区域净高,保证公共区域品质;二是如何更好设计户内电气点位,营造更美观的户内环境、创造更舒适便利的电气智能生活。

时代发展到今天,人们的需求已经远远不止于灯可以亮,风扇可以动了,人们花大价钱买一套房子,追求的是更舒适更便利,更有幸福感的生活。幸福感从哪里来呢,就从我们的高品质设计中来,所以说,住宅塔楼的品质,就是住宅项目的灵魂。

09

@阿伦

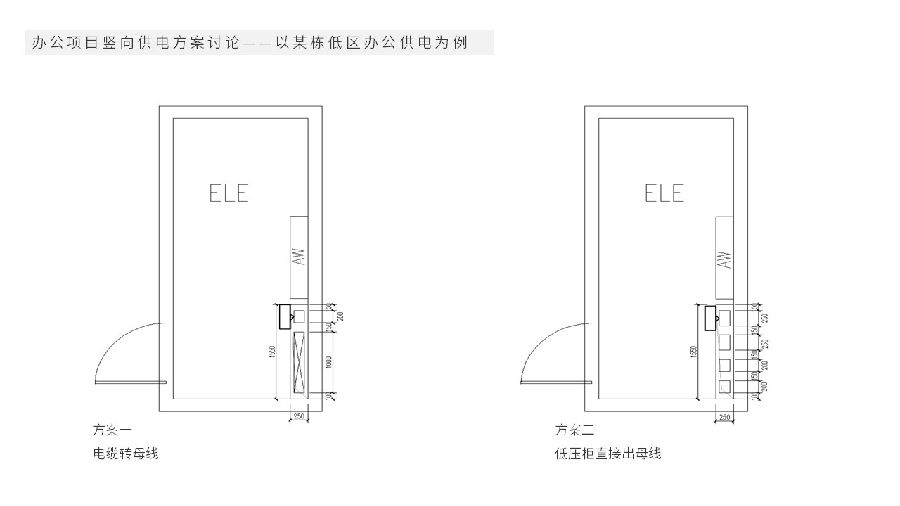

《电缆与母线的选择:初投资角度对比分析》

科技擂台-电气Vol.1 最佳分享奖

“换一个角度认识设计,多一种思维理解设计。”

作为一名电气设计师,我往往很多时间是专注于设计本身,系统的安全可靠性、技术合理性,而忽略了其他方面。此次主要在电缆与母线的选用方面,从初投资的经济性角度,对不同的竖向供电方案作出比较分析,用数据量化差异性,进一步加深对设计的理解与认识,选择安全可靠、经济适用的设计方案。

在匆忙奔波于一个又一个项目节点的路上,有时不妨停一下脚步,多一些总结与思考。全方面、多角度地思考设计,将零散的知识点串线成面,巩固完善专业内的知识架构,拉通与其他专业之间的联系,肯定会事半功倍、有不一样的收获。

//

创作月弹&科技擂台

分享不止,下期再会