38m极限悬挑下,流动着属于公众的城市客厅。

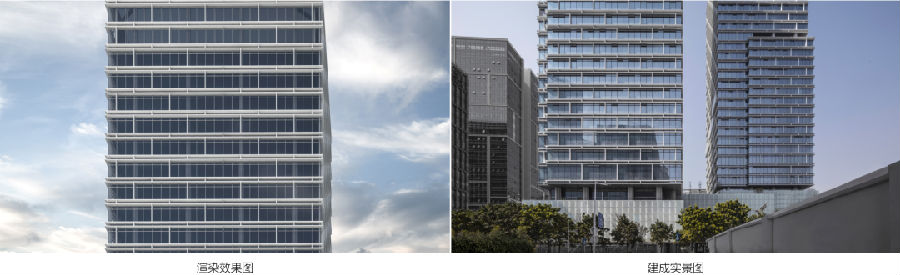

深圳清华大学研究院新大楼,华阳国际作为从方案原创设计至建成落地的全过程设计总包方,回顾项目背后的技术结构,揭示建筑如何在悬浮之上呼吸与生长,令纯粹的设计落地生根,延伸城市生活的维度。

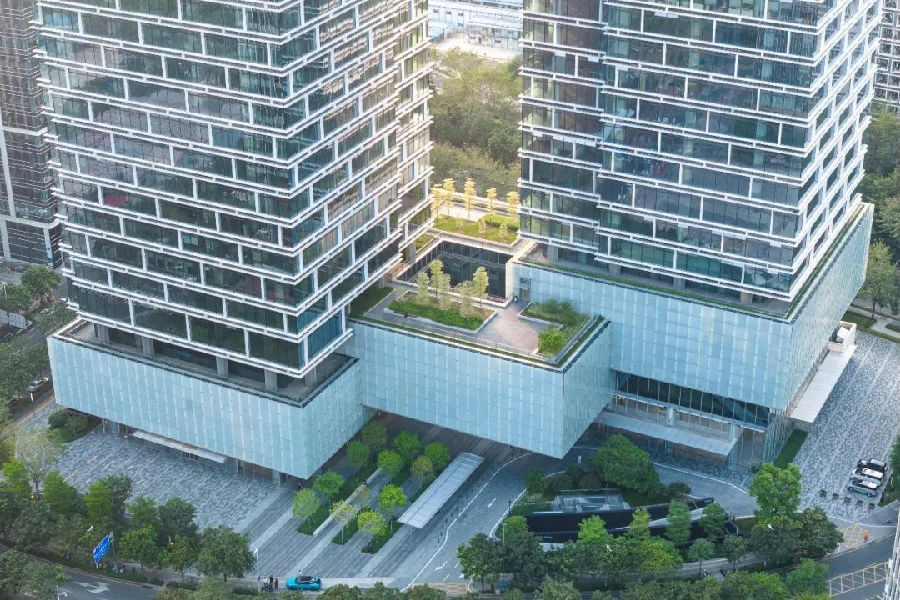

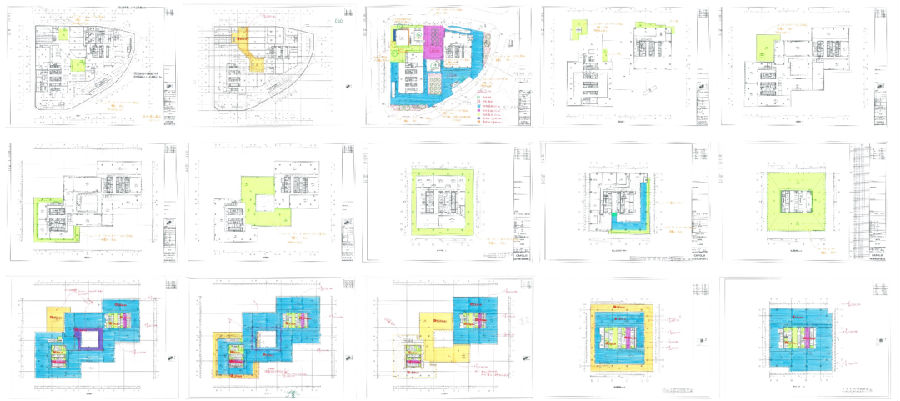

项目位于大湾区极有影响力的高新科研片区,用地紧张,设计既要承载科研功能,更需消解建筑对土地的独占,呈现兼收并蓄的场所精神。于是,设计采用对角线“双塔”布局,以架空之姿让渡空间,归还大众的城市首层。

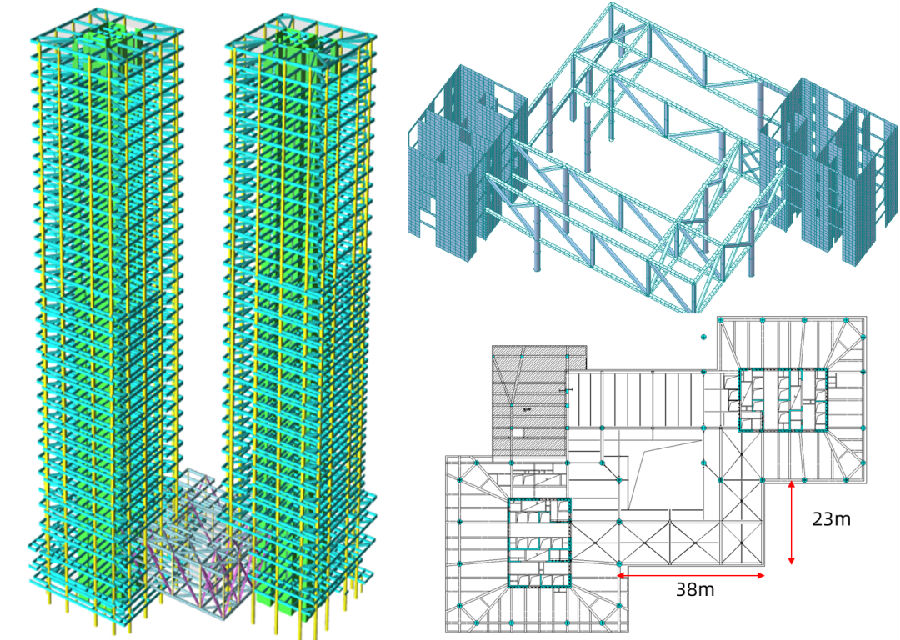

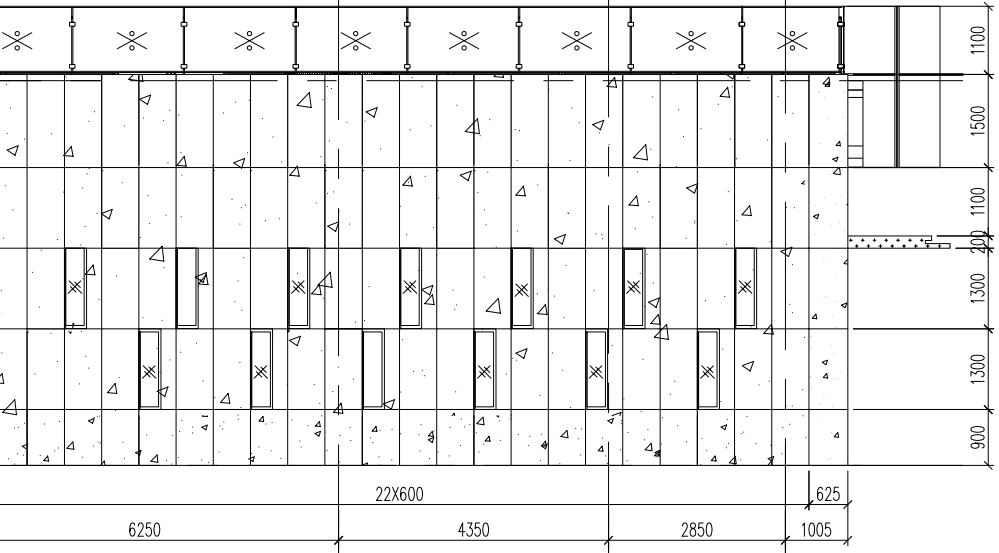

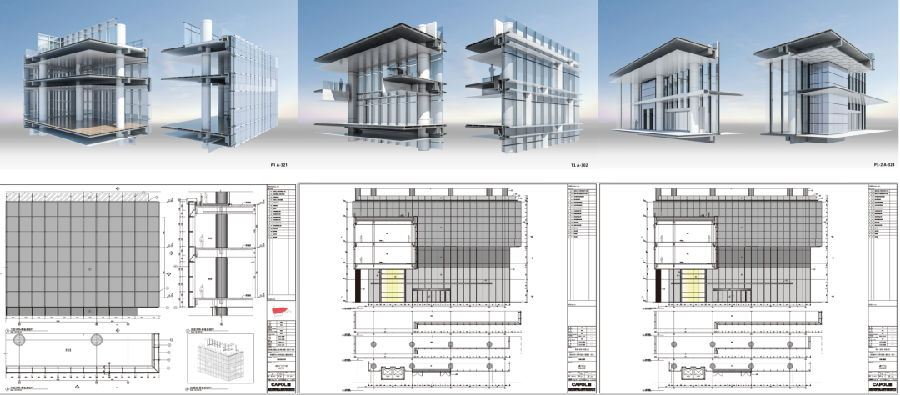

实现这一空间让渡的核心在于,两塔楼在三~五层楼面通过钢结构桁架相连,形成连体结构。东南侧为双向悬挑桁架,成L形,最大悬挑38m;西侧通过实验室体量阶梯状退台消解建筑压迫感。在细部设计上,塔楼内部增设通高中庭设计,实现自由交流,下沉广场楼梯以悬挑实现悬浮通透。

项目组历经多轮专项论证,最终在约1.5万㎡的用地条件下,释放出近1万㎡的城市广场,结构在理性中隐退,留白之地皆是公众自由。

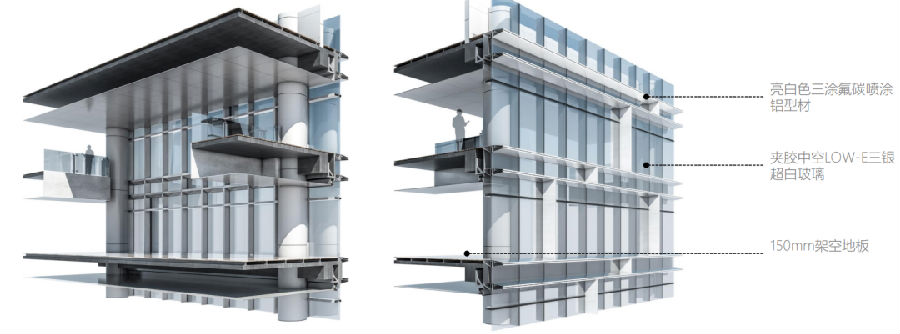

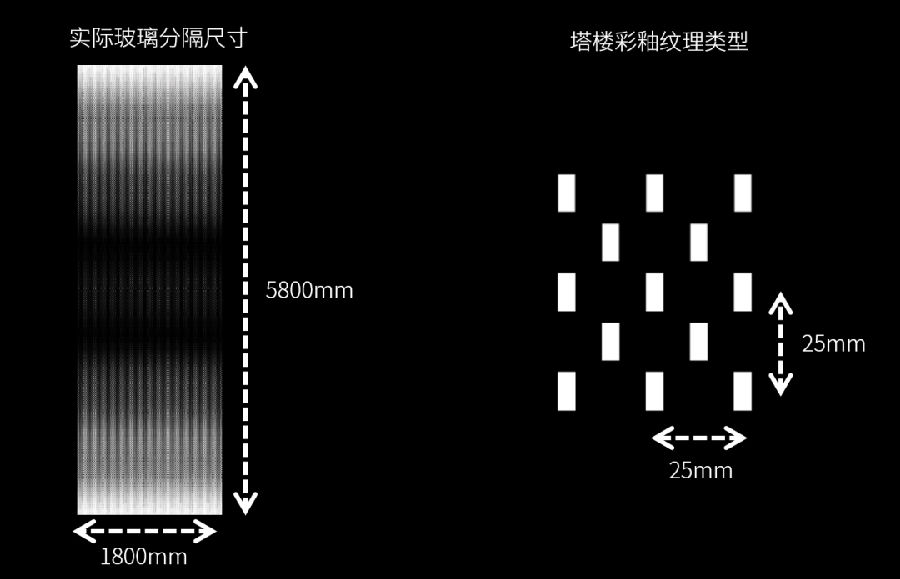

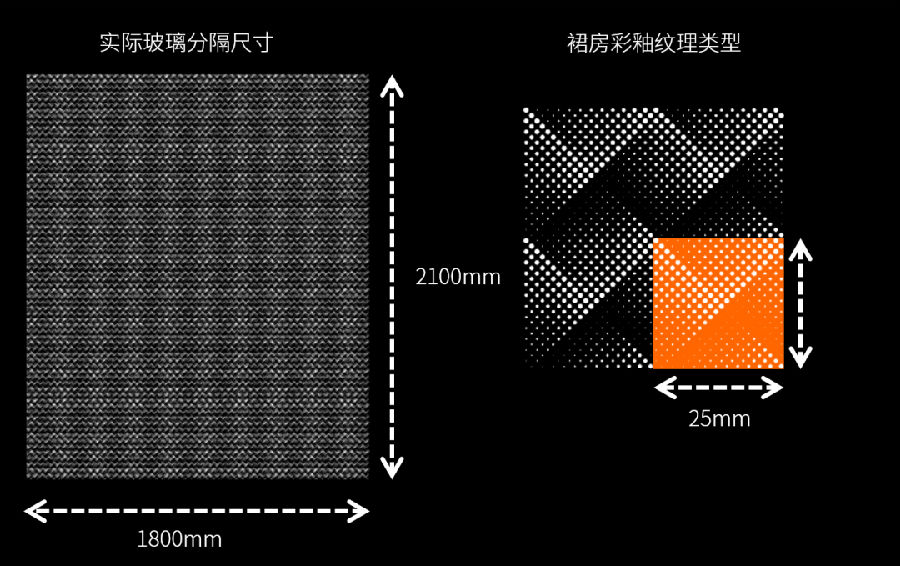

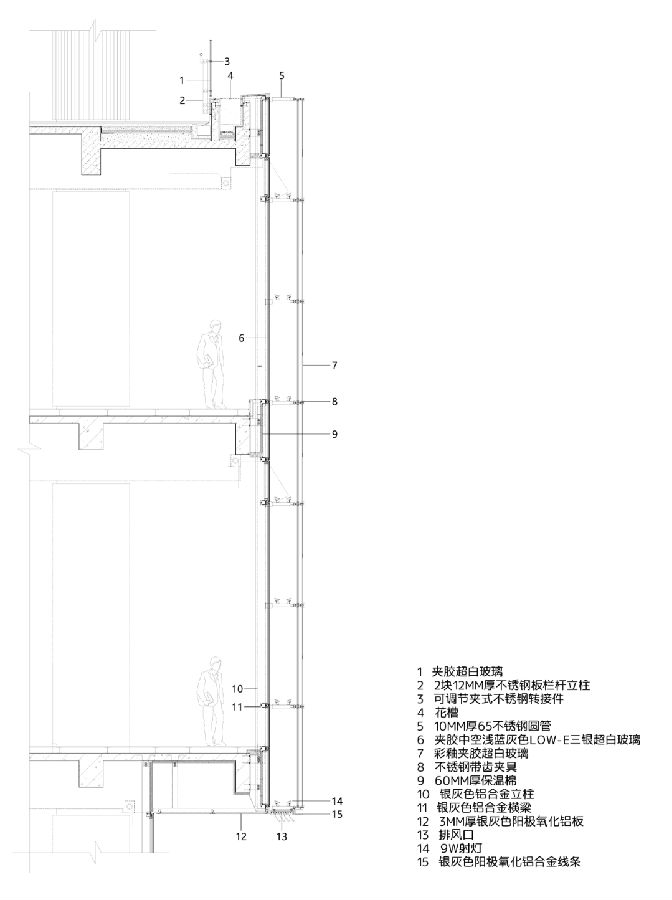

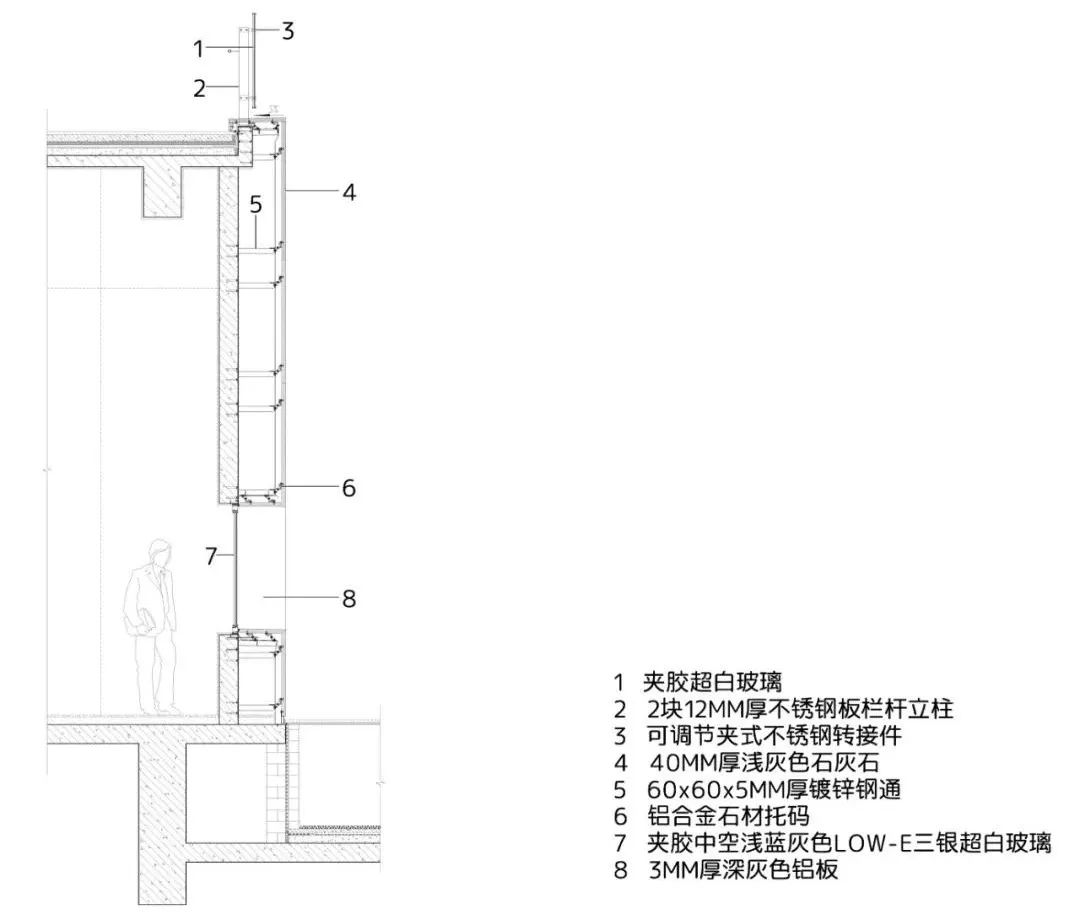

当结构将城市空间归还大地,建筑的立面开始与自然对话。裙房实验室部分采用双层呼吸式幕墙系统,内层开启扇通风,外层渐变彩釉玻璃强化三个退台体量的雕塑感。塔楼采用单元式Low-E三银中空超白玻璃幕墙,实现高透明、低能耗的“光学呼吸”。

同时,设计选材以理性色彩回应科研基因,架空层叠片不锈钢镜面吊顶反射人流光影,激活中轴活力;实验室下方架空吊顶部分与裸露单柱采用阳极氧化铝板包裹,呈现质感工艺;悬浮展厅悬吊石材幕墙,与下沉广场黑铝板楼梯共筑沉静背景。银、白、灰蓝、黑的冷调序列贯穿始终,彰显科研精神的纯粹性。

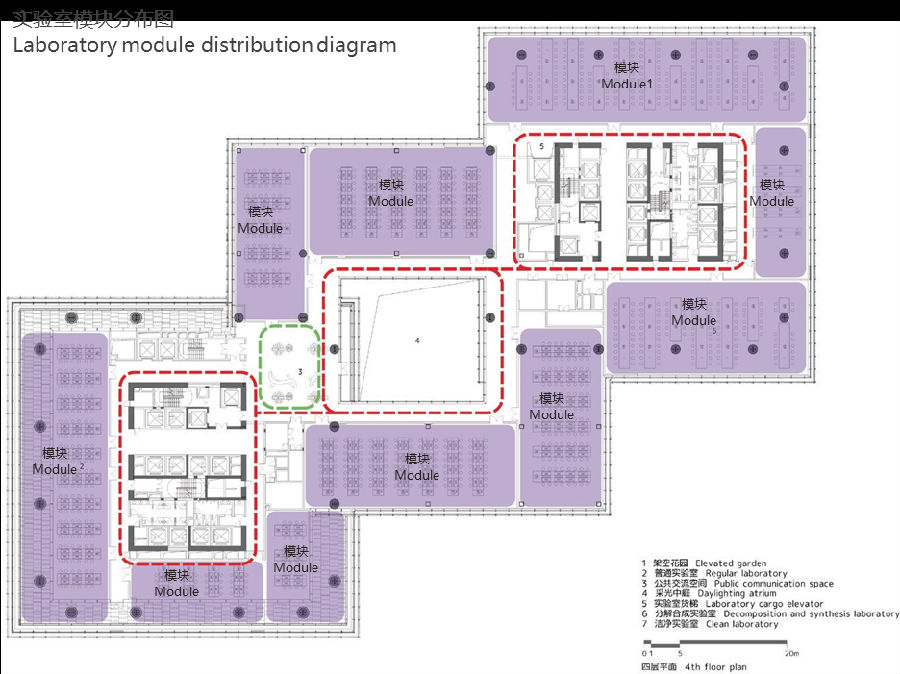

设计以鼓励科研人员交流互动为重点,多个科研实验室因而成为飘台悬浮空中。实验室空间层高6~7米,主要涵盖了生物医药、新能源环保、新材料等领域。实验室对外界面通过彩釉玻璃自然采光,对内室内公共走道采用电控调光玻璃,在保密模式与展示模式间无缝切换,既能满足科研成果的保密要求又能满足展示参观的需求。

为应对未来的发展需要,通过退台的设计为每层创造屋顶花园,与室内外互动阶梯催化跨学科碰撞。同时,通过配置3T货梯满足设备的运输需求,载重、废气、废水都提前预留足够的条件,低区连续大空间采用模块化机电设计,实现全生命周期利用的高效实验空间,应对未来实验场景的变化,科研在此不仅是进行,更是生长。

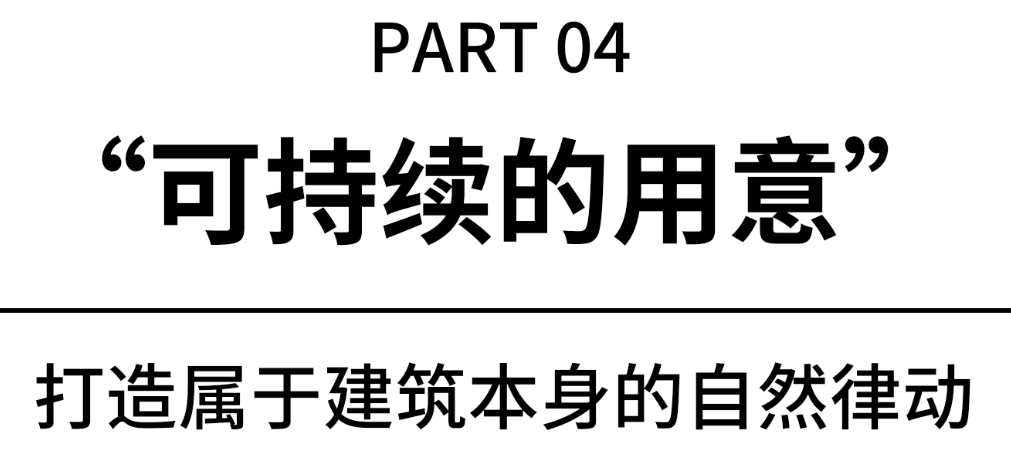

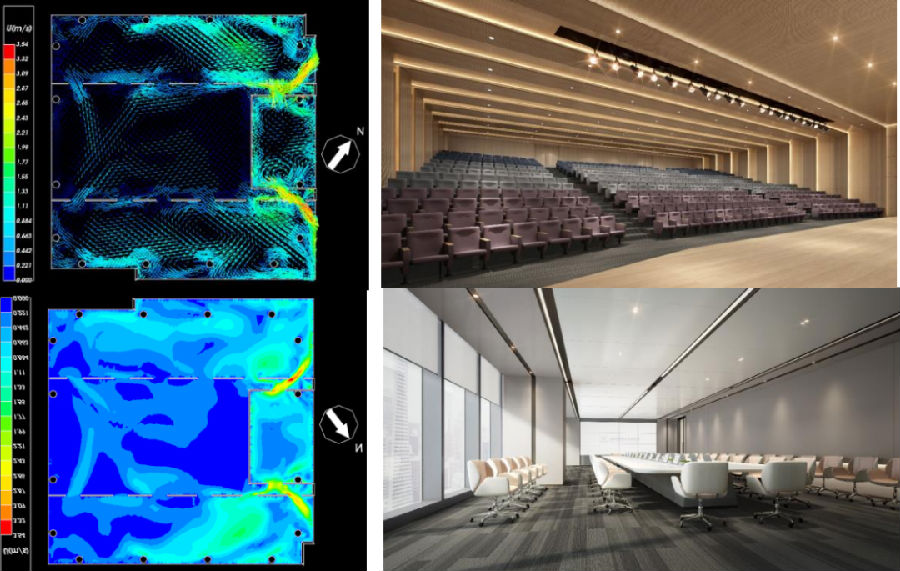

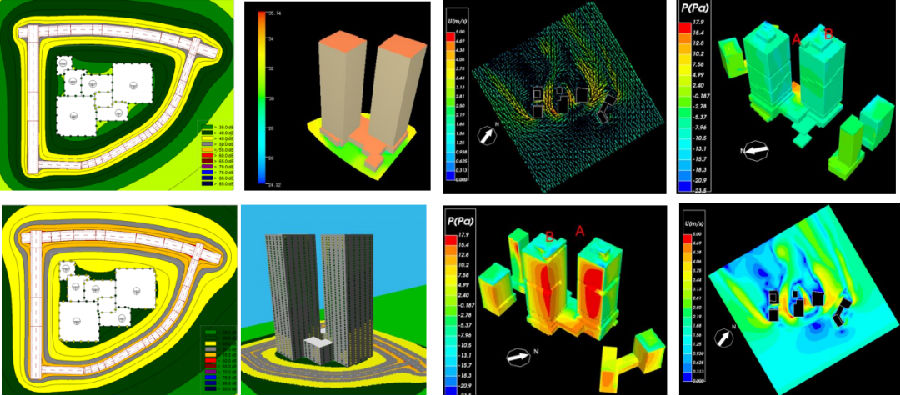

科研建筑能耗需求大,项目从设计阶段便开始思考可持续性策略。设计借地景延伸、立体绿化、退台花园与下沉广场构建微气候系统,将自然要素渗入建筑肌理。同时,通过外立面采用节能构件与材料,兼顾美观与节能、采光、通风、能见度等综合需求。

此外,通过集成溶液除湿新风系统,实现温湿度独立控制与节能率,HVAC系统联动楼宇智能中枢,动态优化能耗曲线。在主动与被动式节能双向驱动下,项目荣获美国LEED绿色建筑预认证最高等级-铂金级认证、深圳地标最高级别-铂金级(三星)建成认证。

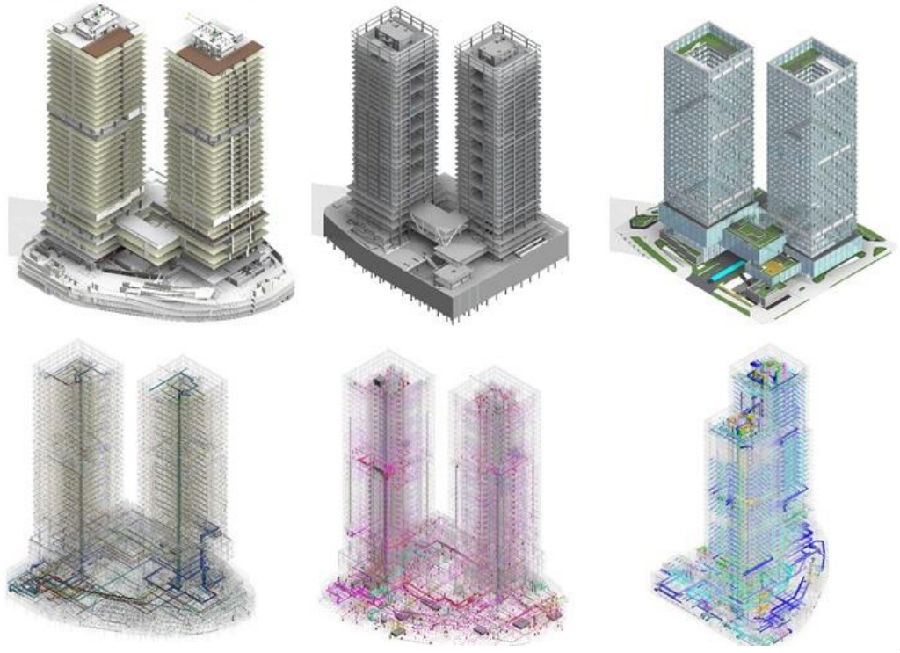

项目从概念到落成,华阳作为总包角色把控全过程品质。在全专业正向BIM模型贯通设计下,对材料进行多轮选择,立面塔楼、裙房的幕墙玻璃与铝板多轮打磨,彩釉玻璃的纹理多轮模拟,立面的局部打样,实现毫米级定位现场拼装,达成品质落地。

总师牵头7大专项工作坊,统筹幕墙、泛光、标识等12项专业,实现一体化设计管理。67份巡场报告直击痛点,92组节点照片锁定品质,建筑师通过绝对掌控,让设计最终兑现。

清华大学研究院新大楼设计的背后,是理性与人文的双选,安全与美观的互文。华阳国际用硬核数据支撑人文理想,让科研建筑在严谨中生长诗意。方案:肖睿、邱永发、李嵩山、朱哲昊、罗润桦、岑婕、谢振东、黎志锋、陈嘉鹏、雷霄、汪庭卉、王颖建筑:秦晶、刘刚、李清华、吕寒剑、余东霖、张恩宽、李泽枫