张燕龙

-

华阳国际 教育建筑事业部 总经理兼主持建筑师

国家一级注册建筑师

深圳市建设工程评标专家

《深圳市中小学项目规范》编委

在日渐高密的城市中,建筑能构建一种怎样的人际关系?

建筑师张燕龙,15年公共建筑设计经验,10多个学校建成作品,从空间原型到行为模式,持续用建筑设计探索新的可能。

今天,一起走进他的设计哲学……

Q1:您设计的学校至今建成超过10个,有什么设计心得?

张:其实每个学校都不一样,就像每个孩子都有自己的兴趣和人生。每次设计所面对的需求和条件都是具体的,学校是最具公共性的建筑类型之一,在这里有最小的使用者,除了满足管理的需求,更要考虑孩子们的体验。我一直希望,每个学校都达到孩子的视角感知的“有趣”。

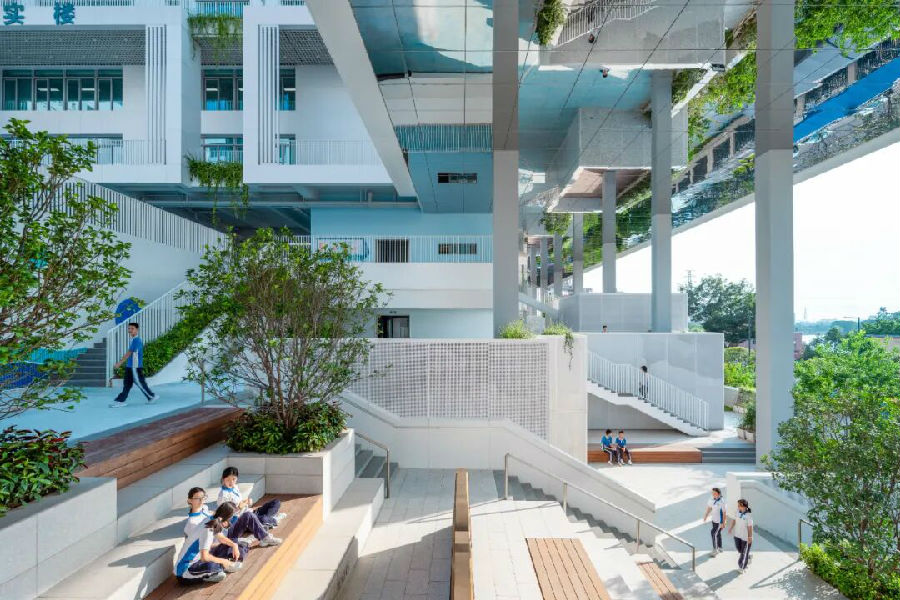

所以,每个学校设计,都要有“一米高度”的视角,蹲下来,从小孩子视角看世界,设计才算真正开始。尤其我们所面对的大多是一线城市的学校,希望每个孩子在高密度的学校里,有低密度一样的空间乐趣。当容积率超过4.0,高差超过10米,我们把空间做出7个层次,从地面活动场到屋顶花园,让每个孩子都能平等地享受丰富的活动空间。当道路把场地分割成两个学校,我们用跨街平台来实现教育平权,让每个孩子享受平等的教育资源。当操场空间有限,我们在低年级教室外再设计一片活动场地,让他们也可以在十分钟内奔跑玩耍。我们说,尊重每个人,其实是尊重更弱势的群体,如何尊重他本该闪耀的那一部分,并呈现出来,这是设计的价值所在。

Q2:尊重个人,是您做所有设计的立足点吗?

张:建筑是与社会互动非常密切的媒介,建筑与人的关系,应该是非常亲密的。当社会语境有时过于聚焦,个体容易显得微弱。这种思维渗透到建筑上,表现为对权威、对称与宏大叙事的追求。

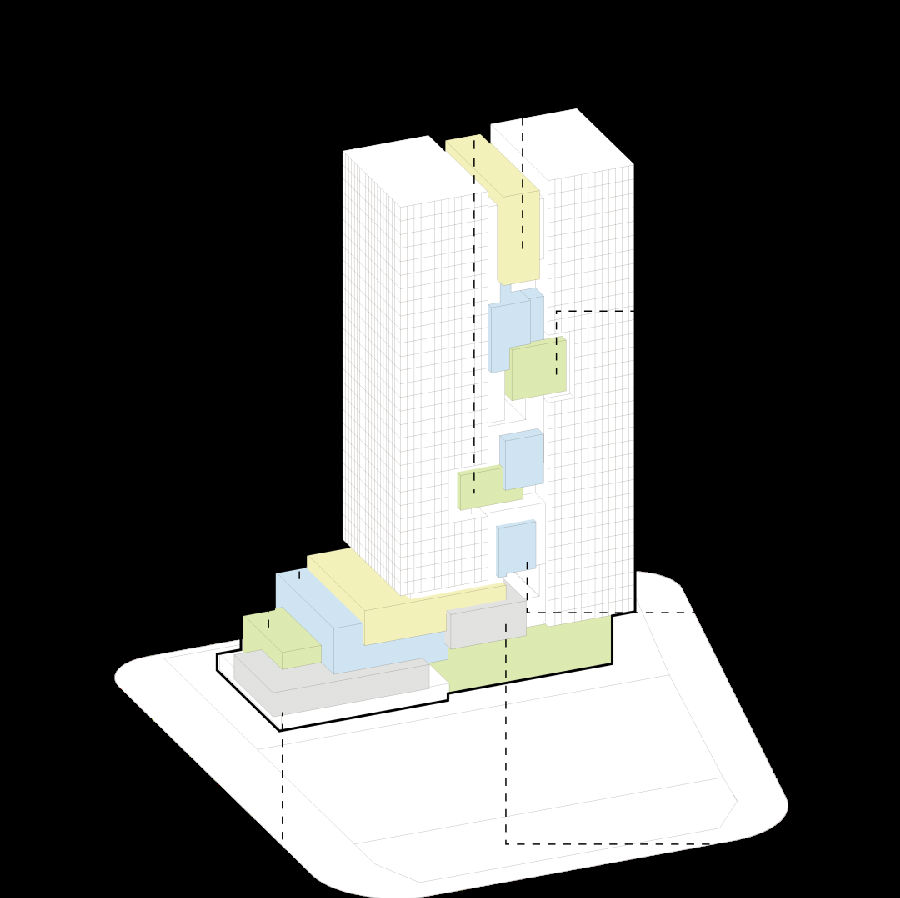

今天的城市,高密度发展是一种必然结果,既不高尚也不卑微,但设计一定可以拒绝空间复制和单一功能。在这个环境里,建筑师一开始是被动的,但其实有很大的选择权,你可以只选择解决一部分问题,给建筑披上一层精致的外衣,也可以选择解决很多问题,从根本的空间组织上,去回应人与世界的真切关系。这些年,我们一直在实践一个理念 “立体社区”,不只在学校设计,也在办公建筑、产业园建筑中,借用蒙太奇的叙事手法把许多生活要素压缩在方寸之地,核心就是打破高密度城市的复制逻辑,去营造舒适尺度和亲密氛围的复合街区,创造有活力、有松弛感的公共生活。比如我会猜想超高层写字楼里的上班族,他们也想吹吹风、喝咖啡、去书吧撸猫,于是就有了湾区产业投资大厦的构思,在高塔中间开辟了一条垂直街道,隐藏在“高山流水”设计概念之下的,是上班族鲜活的一天。

其实,当一个建筑真正为使用者考虑,使用者也会给建筑惊喜的反馈。当我回访早些年设计的南京汉开书院,看到中轴大厅里,孩子们在开小市场、举行升旗仪式,把写给未来的信藏在地面的格子里等等,这些超出我预想的使用方式,正是建筑的生命力所在。

Q3:在这个大时代下,什么是好的建筑?

张:我第一想到的是,建筑的空间组织逻辑是否具备“类型”、“层面”的突破,是否能与人产生更多有趣的互动,是否让使用者的生活更丰富、更松弛。第二个是,设计不仅是符合用户的使用习惯,更可以改变生活方式,甚至引领人们的意识。

很多时候,大众思维都被现实以及法规所固化,但是时代需求早已发生改变,建筑师需要更敏锐。在学校设计中,未来人口会下降,学校没有那么拥挤,学校才有可能从工业化的培训模式,走向真正的未来教育。同时教育会走向多元,这也是我们强调去中心化的原因之一。在深高北新园中,我们做了一个“去中心化”的实验,一半是常规教室,用来满足当下应试教育;另一半是资源中心,用来回应未来教育。在资源中心,打破固有空间秩序用来容纳兴趣拓展功能,做成一个“有趣的自由聚落”,内部空间充满随机性、丰富性、流动性,也不限制单一使用目的,让孩子自己去发现如何与空间互动。“有趣”不是把建筑设计成游乐场,而是既适应规则,又创造惊喜。设计就像积木,你可以规规矩矩地搭建,也可以装进筐里一顿乱摇,或许会碰撞出建筑功能与空间组合的惊喜。深高北新园就是这样一个建筑。

当然,我并不在意形式上的去中心化,形式只是外在,即使是最经典的形式,也可以有空间组织的创新。在深圳外国语龙岗学校,外表是古典主义的对称,满足对名校的期待,但内部是多层次的退台和错动的“立体社区”。学生们进来之前,腰板挺直,感受崇高;进校之后,倍感松弛,这让人的体验真实、完整,同时富有张力。

作为建筑师来说,我拒绝陷入任何范式,希望尝试不同的设计,每一类设计都有新的视角、新的路径、新的可能性,找到“为具体的人做设计”的状态,全力投入又自带轻松,自然会有惊喜。

Q4:在这个过程中,建筑师的角色是否有转变?

张:建筑师经常面临一个挑战是,设计过程中不自觉地陷入“上帝视角”,用一种造物主的心态俯视建筑。但真正鲜活的建筑,是千百个使用者所看到样子的汇总。就像乔治·马丁在《冰与火之歌》中所使用的POV叙事逻辑(Point Of View,视点人物叙事),不同角色叙述自己所看到的一切,各自的描述甚至有很大偏差,有主观的有被动的,而这才是真实世界的样子。

有人懂建筑,有人不懂建筑,但评价建筑的权利是一样的,对建筑师来说,视角一定是要切换的。这些年的设计实践让我完成了一个转变,从形式的创造者,转变为行为的观察者、人性的翻译者。现在,我对自己的定位是“空间翻译官”,读懂场地的基底特色,读懂甲方的功能需求,读懂用户的行为模式,再换位思考,通过设计表达出来,而不是一开始那么关注形式,一上来去画草图,建筑师姿态摆得太高,会拒绝接近建筑的真相。

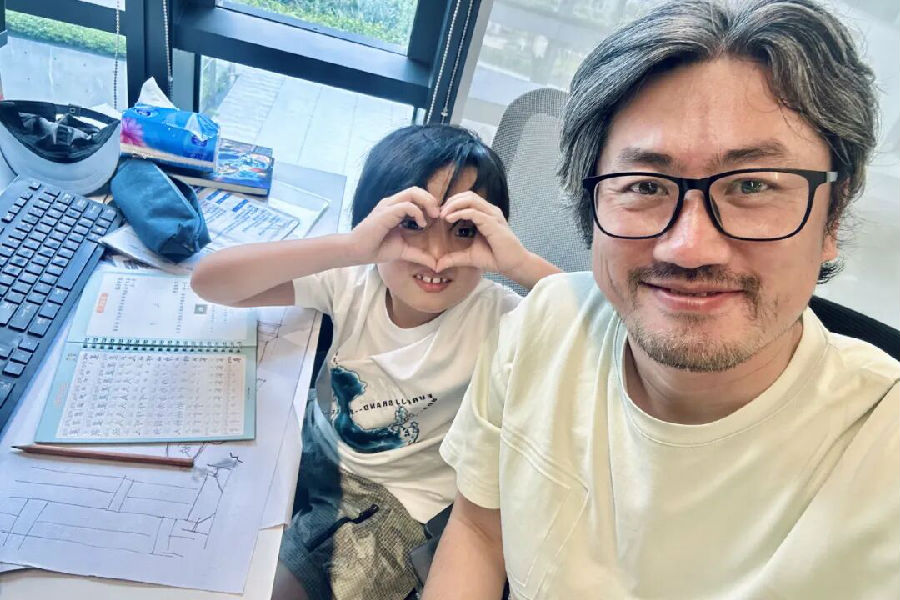

尤其是成为父亲后,我的视角变化更大,像之前提到的 “一米高度”的感受,孩子能看到什么?触摸到什么?会在哪里停留?我会想方设法让这些地方更有意思,哪怕摄影机拍不到。

工作之外,我喜欢做手工和修车,保持对真实世界的触感,在设计中转化为对细节的关注,材料的触感、节点的处理、空间的比例等等,也在具体的事情中感受时代的变化。

-

全球化的信息流,让我们知道一切,却感受不多。在大时代,真正有活力的,是个体生命力的涌动。

来自人类学家项飙的启发,做具体的事,关注具体的人。或许,这也是设计的指向,是建筑的光芒。为人而设计,感谢在洪流中让人松弛的设计师们。

【张燕龙 部分作品,“立体社区”持续实践中】

△深圳市宝安中学(集团)第二实验学校,会呼吸的“天空知城”

△深圳市格致中学民治校区,多重退台绿意

△深高北新园,把资源中心做成微型城市聚落

△深圳外国语宝安学校,两校合一的超级共享校园

△深圳外国语龙岗学校,立体自然书院

△龙华区教科院附属实验学校,书山叠翠的装配式校园

△深圳红山中学,多重漫游的未来校园

△东莞水乡未来学校,开放、流动、共生的学习共同体

△湾区产业投资大厦,重构高山流水的文化意境

△广东盈骅总部,自由流动的产业园区设计